認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力が不十分な方は、不動産や預貯金などの財産の管理や処分をしたり、介護施設への入所契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要が生じても、これらの法律行為をすることが難しい場合があります。

また、ご自分で行った法律行為の有効性が後々問題になる可能性を考慮しなければなりません。

さらに、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。

このような判断能力の不十分な方を支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度には、「任意後見制度」「法定後見制度」という2つの制度があります。

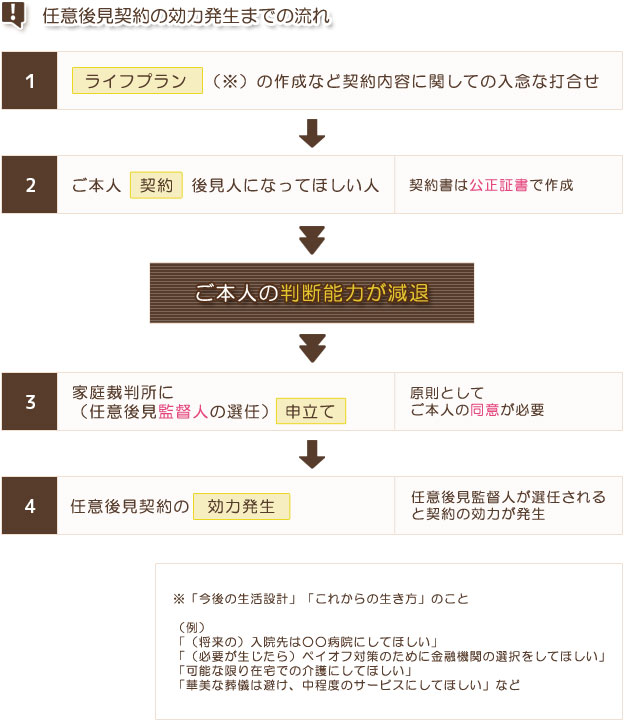

現状では判断能力に問題はないが、将来判断能力が不十分になったときに備えて、信頼できる人(親族、知人や司法書士などの専門家)をあらかじめ後見人として選び、支援してもらう内容も決めておくという制度です。

すでに判断能力が不十分な状況にある方は、その程度に応じ、3種類の法定後見制度(後見・保佐・補助)を利用することができます。申立てを受けて家庭裁判所が後見人などを選任します。

申立てをすることができる人は法定されていますが、不動産の売却などの処分、預貯金の管理、遺産分割協議などの法律行為をする必要が生じたことがきっかけとなって、ご家族から申立てがなされることが多いようです。

任意後見契約の効力が発生するまでの間、後見人になる予定の者が定期的にご自宅や入所施設を訪問するといった内容を定めた契約です。

ご本人との信頼関係を高めるため、またはご本人の現況確認のためという目的があります。

ご本人が後見人になる予定の者に対して、財産管理などに関する事務を委託し、その事務について代理権を与える契約です。

「身体が不自由なので役所などへの手続きを代わりにしてほしい」

「金銭管理が苦手なので手伝ってほしい」などの委任事務が考えられます。

ご本人の行為が制限されるわけではなく、「代わりにやってもらうことができる」という契約です。

葬儀や埋葬などに関する事務を委託し、その事務について代理権を与える契約です。

ご本人の要望や現在の状況などを考慮して、任意後見契約とそのほかの契約を組み合わせることも効果的です。

そのほか、遺言書の作成支援、遺言執行者への就任(予諾)という支援を組み合わせることも可能です。

※1999年設立。会員は司法書士。会員に2年更新の研修単位の取得や業務内容の報告を義務付けるなどして、成年後見業務に関する会員の資質向上や監督機関としての役割をその主な目的の一つとしています。

詳しくはホームページをご覧ください。

全司法書士のおよそ30%が当会員です。(平成24年11月1日現在)

| 任意後見契約 手続き |

150,000円 ・公正証書作成(起案)、公証人との打合せなどの費用を含みます。 ・ほかに公証人に支払う費用として、公正証書作成手数料約11,000円、登記嘱託手数料1,400円、印紙代4,000円などが必要です。 |

| (継続的) 見守り契約 |

月額6,000円 ・毎月の訪問回数など受任する事務の内容により増減いたします。 ・月1回の訪問が基準となります。 |

| 任意代理契約 手続き(+任意後見契約手続き) |

200,000円 ・任意後見契約と併せて契約する場合に限ります。 |

| 死後事務委任契約 手続き |

50,000円 ・実際の死後事務にあたり発生する報酬は、受任する事務の内容により別途必要となります。 |

| 任意後見人 定額報酬 |

月額30,000円〜 ・任意後見契約の効力発生後に必要となる報酬です。 ・資産額や受任する事務の内容によります。 |

| 任意代理人 定額報酬 |

月額30,000円〜 ・上記の任意後見人の報酬規程に準じます。 |

| 後見・保佐・補助 開始申立書作成 |

60,000円〜 ・ほかに(必要と判断された場合)鑑定費用5〜10万円、診断書作成料5,000〜20,000円、予納切手代や登記手数料約10,000円が必要です。 |

なお、法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)の報酬に関しては、法定後見人からの報酬付与審判の申立てを受けて家庭裁判所が定めます。